|

| DGD: Redes 121 (clonografía), 2009 |

[Leer otro fragmento.]

Textos, imágenes, resonancias

|

| DGD: Redes 121 (clonografía), 2009 |

|

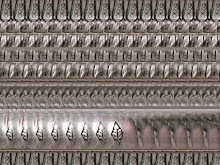

| DGD: Textiles-Serie dorada 6 (clonografía), 2009 |

|

| DGD: Textiles-Serie dorada 3 (clonografía), 2001 |

Daniel González Dueñas estudió dirección de cine y ha realizado varias películas. Su mediometraje de tesis profesional, La selva furtiva (1980), fue nominado al Ariel por la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas. Debutó en la industria fílmica mexicana dirigiendo el episodio Reflejos de la película Historias violentas (1984), con guión de Pedro Miret dedicado a Luis Buñuel.

Sus textos han aparecido en suplementos y revistas de México y otros países, así como en diversas antologías, y han sido traducidos a varios idiomas. En el año 2003 le fue otorgado el Premio Hispanoamericano de Ensayo Casa de América/Fondo de Cultura Económica (España) por Libro de Nadie. En México ha recibido seis premios nacionales de literatura: el de Poesía Joven de México 1982 por Apuntes para un retrato de Alejandra; el de Novela José Rubén Romero 1987 por Semejanza del juego; el de Poesía Ciudad de La Paz 1988 por La raíz eléctrica; el de Cuento San Luis Potosí 1995 por La llama de aceite del dragón de papel; el Sonora 1997 de Poesía por Descaro de la máscara, y el de Ensayo Literario José Revueltas 1998 por Las figuras de Julio Cortázar.

Ha publicado los siguientes libros:

Mil usos curativos del fuego (Armónicos) (poesía experimental), Ediciones Intempestivas, Monterrey, 2011. 88 pp. // 2ª edición: A Editores, México, 2012. 96 pp. Diseño de Armando Buendía y Bernabé Méndez.

(Los títulos son links: haciendo click en cada uno se va a la correspondiente página individual.)

[Libros completos]

• El misterio de los actores y de la actuación

• El misterio de los cien monos (Ciencia, religión, arte y magia: la intuición del anima mundi)

• Tradición y ruptura: el conflicto esencial (Cuaderno de lectura)

[Conferencias]

• La literatura “rara” y las corrientes subterráneas

• Auras y rasgos del ensayo (varias partes)

[Adelanto]

• Adelanto de Libro de Nadie 3 (Sobre el Mal)

[Poemas]• Antes del poema (de Para reconstruir a Galatea)

• Arcadia (de Para reconstruir a Galatea)

• Cima, Confín (Dos poemas con versión inglesa)

• Creer (de Apuntes para un retrato de Alejandra)

• Espejos voladores (de La raíz eléctrica)

• Galateanas (De Para reconstruir a Galatea)

• Laderas (De Para reconstruir a Galatea)

• Máquinas que apresan el agua, Las (de La raíz eléctrica)

• Retratistas, Los (de Apuntes para un retrato de Alejandra)

• Sombras (de La raíz eléctrica)

• Umbrales (de La raíz eléctrica)

[Traducciones]

• Versión de Impenitentia Ultima de Ernest Dowson, Una

• Versión del soneto 84 de Shakespeare, Una

• Versiones de dos poemas de Peter Bakowski

[Prosas]

• Abismos

• Fragmentario (varias partes)

• Límites

• Pentimento (de Ónfalo)

• ¿Qué haremos cuando seamos pequeños?

• Resquicios (de Ónfalo)

[Textos diversos]

• Andrógino y sus hermanos desterrados, El (3 partes)

• Buñuel: una escala en la percepción humana

• Ciencia-ficción y adolescencia

• Cuatro votos de Marguerite Yourcenar, Los

• Deseo y apropiación (Apostillas a Contra el amor, 1)

• Deseo y venganza (Apostillas a Contra el amor, 2)

• Diez leyes del realismo hollywoodense

• Héroe de las Mil Caras contra el Emperador de Todas las Cosas, El (2 partes)

• Lo que por sabido se calla (2 partes)

• Luz sonora, La (capítulo eliminado de El deseo y la espiral)

• Metafísica del bolero amoroso (2 partes)

• 80 años de José Manuel Briceño Guerrero

• Pacto, El (y otros capítulos de Libro de Nadie 3)

• ¿Qué sucede en una sola mirada?

• ¿Quién estrena un espejo? (Notas sobre simultaneidad)

• Realismo hollywoodense como fábrica de realidades, El

• Recuerdo de Josefina Vicens (y una digresión sobre los medios), Un

• Retrato del mecenas y el artista adolescente (de Hollywood: la genealogía secreta)

• Síntesis automática, La (o de cómo acecha la rebuznancia de segundo nivel)

• Sobre solipsismo (Homenaje a Ambrose Bierce)

• Traje desnudo y la desnudez vestida (Una visión femenina de la otredad), El

• 30 años de La historia interminable de Michael Ende

• Ursula K. Le Guin: “El verdadero viaje es el retorno”

• Vade retro: el mal como adicción

[Entrevistas a DGD]

• Entrevista sobre Contra el amor, Una (2 partes)

• Entrevista sobre Mirador en una cuerda floja, Una

• Entrevista sobre Rosa Blanda, Una

• Entrevista sobre las postales (varias partes)

• Respuestas a una encuesta literaria (2 partes)

• Respuesta a la encuesta “¿Por qué es importante la poesía?”

[Otros extractos de libros publicados]

• Fragmento de Contra el amor, Un

• Fragmento de Mirador en una cuerda floja, Un (2 partes)

• Fragmento de Rosa Blanda, Un

[Crítica sobre libros de DGD]

• Dolores Castro: Sobre Rosa Blanda

• Elsa R. Brondo: Sobre Rosa Blanda

• Ana Alonzo: Sobre Rosa Blanda

• José María Espinasa: Sobre Contra el amor y Alteroscopio

• José María Espinasa: Sobre Ónfalo

• José Manuel Pintado: Sobre Hollywood: la genealogía secreta

• Francisco Segovia: Sobre Mirador en una cuerda floja

• José María Espinasa: Sobre Mirador en una cuerda floja

• Mary Carmen Sánchez Ambriz: Sobre Mirador en una cuerda floja

• Ana Alonzo: Sobre Mil usos curativos del fuego

• Praxedis Razo: Sobre Mil usos curativos del fuego

[Ciclo de los Vigiliadores]

• Espejos: la parvada de imágenes

[Ciclo de la Metáfora]

• Metáfora: contextos y esquemas

• Metáfora: el camino infinito

• Metáfora: el ritmo de la vida

[Ciclo de los Inclasificables]

• Escritores inclasificables: la extrañeza (8 partes)

[Ciclo Reflejos]

• Alteroscopio (7 partes)

• Reflejos hacia adentro y hacia afuera

[Ciclo Rayuela]

• Preguntas-balanza de Rayuela, Las

• Mi incursión en las preguntas-balanza

• Rayuela: los dilemas de la traducción

• Texto de Gonzalo Melchor sobre Rayuela y su traducción al inglés, Un

[Ciclo Antonio Porchia]

• Antonio Porchia: “Un hombre solo es mucho para un hombre solo”

[Ciclo Alejandro Jodorowsky]

• Entrevista a Alejandro Jodorowsky (2000)

• Jodorowsky o los 500 días de (guar)dar

[Ciclo Tomás Segovia]

• Tomás Segovia: el arte de pensar (3 partes)

• Texto de Tomás Segovia sobre la santidad, Un

• Tomás Segovia: una antología temática (9 partes)

[Ciclo Keith Jarrett]

• Encore de Tokio de Keith Jarrett, El

(Traducción al inglés por Gonzalo Melchor:)

• Keith Jarrett’s Encore from Tokyo

[Ciclo Da Vinci]• Da Vinci y Perogrullo: un caso de fonética-ficción

[Ciclo Magritte]

• Una fotografía tomada por René Magritte

• Magritte: La luz de la coincidencia

• Magritte: La voz del espacio

• Magritte: El imperio de las luces (8 partes)

[Textos invitados]

• Retratos (en) (con) postales

• Antología mínima (Segovia, Brigue, Cortázar)

• Fragmentos de Diario de Andrés Fava de Julio Cortázar

• Ramón Gaya: “Portalón de par en par”, “Carta a un Andrés”, “Huerto y vida”

• Thoreau: “Sobre el deber de la desobediencia civil” (fragmentos)

[Varia]

• Texto de Dolores Castro sobre La invención de sí mismo de Marco Antonio Millán, Un

Experimentos de gráfica digital en una técnica a la que he dado el nombre general de clonografía: se trata de tomar ciertos detalles de fotografías de muy diversa índole y serializarlos por medio del sistema de dibujo conocido como “clonación” en busca de texturas, modulaciones, secuencias, metamorfosis y constelaciones insólitas.

Tradición y ruptura: el conflicto esencial (Cuaderno de lectura) (ensayo), Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, col. Estudios Humanísticos 1, México, 2022. El deseo y la espiral (Cuaderno de lectura de La historia interminable de Michael Ende) (ensayo), Universidad Autónoma de Querétaro, Fondo Editorial, México, 2021. Carta-prólogo de Michael Ende.

Explora el tema esencial de nuestra época: la relación dialéctica entre tradición y ruptura y, en concreto, el conflicto entre tradición legítima y tradición manipulada. La primera parte coloca el acento en el fenómeno cinematográfico; la segunda y tercera partes se ubican en diversos territorios, entre ellos filosofía, ética, antropología, religión, cultura popular, erotismo. A este último rubro se consagra el anexo, llamado “El Andrógino y sus hermanos desterrados”.

La rueca del relámpago (Antología personal de poemas) , La Castalia / Ediciones de la Línea Imaginaria, Colección Alfabeto del mundo / Poesía contemporánea, Mérida (Venezuela)/Quito (Ecuador), 2021. 210 pp. E-Book. Este libro puede descargarse completo, de manera gratuita, haciendo click aquí.

En La historia interminable (1979), Michael Ende asume la suprema aventura de un libro especular en el que las realidades están minuciosamente graduadas y los mundos de lo objetivo y lo subjetivo, al integrarse sin eliminarse mutuamente, encarnan una tercera magnitud sin nombre. El deseo y la espiral intenta una lectura de esa tercera magnitud.

Antonio Porchia: cuaderno de lectura.

• El hombre de la moviola, o Las historias del Desencanto contra las estrategias de la Mano Negra (FilmeMagazine)

____________Verónica Ramírez: Sobre Reflejos (FilmeMagazine)